猿まわしの由来

猿まわしは日本列島に千年続いてきた最古の伝統芸能です。

この芸能の不幸は、古の支配権力者によって馬屋のお祓い(馬を病気から守るための祈祷)を本業とみなされ、底抜けに楽しい芸は余興としか位置付けられなかったことです。そのため人々の集う神社仏閣の祭礼や縁日などで興業の場が与えられませんでした。しかし、近世の記録によると朝廷徳川幕府、諸大名は正月に猿まわしを呼んで馬屋のお祓いをさせた後、特設舞台を設け、初笑いに興じてます。猿まわしたちはこの芸能をなんとか大衆的なものにしていこうと努力しましたが、ことごとく退けられ、しがない大道芸として命脈をつないでゆく以外ありませんでした。

明治維新では江戸を中心にして諸国にあった猿まわしがことごとく消滅、山口県光市浅江の高洲地区を中心にした東部地域(旧藩政時代・周防の国)にのみ残り、明治大正昭和の初期、隆盛をみます。大正の最盛期には、高洲地区には百五十名もの猿まわし芸人がいました。芸人たちは親方から賃金の前借をし、十人二十人と組を作って全国に散り、五月の中旬から翌年の三月まで丸々十ヶ月もの旅を続けて国民に楽しい芸を提供しましたしかし、親方の搾取と辛くて厳しい旅行きは猿まわしたちを地獄行きだと嘆かせ、次第に消滅への道をたどり始め、第二次大戦後、数名の人たちによって残されてきましたが、高度経済成長期・車社会の到来によって大道から追われ、昭和三十八年に消滅しました。

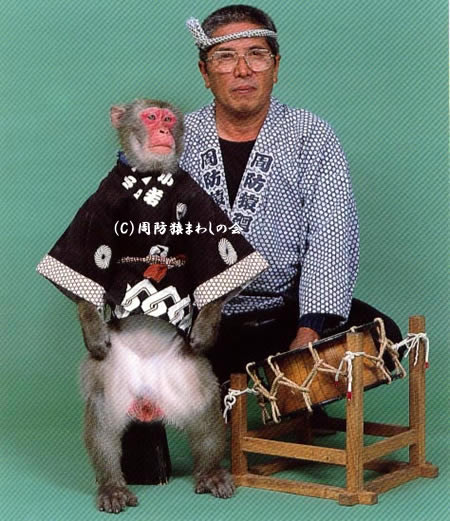

現在の猿まわしは、昭和五十三年猿まわしの家に生まれ育った村崎義正が市会議員の職を投げ打ち、若者たちと共に復活したもので、国民のレジャー志向マスコミや高速道路網の発展の追風を得て猿調教に科学的新風を吹き込むことに成功し、瞑想猿のチョロ松などの名優を育て猿まわしブームを生み出しました。浮き草家業でなく、大地に根を張り、自前の劇場を持ちたいと言うのは猿まわし千年の悲願でした。それがこの様なかたちで実現したのです。雄大な阿蘇の恵まれた大自然の中で底抜に楽しめる日本の伝統芸能としていついつまでも残してゆくための一歩をいま踏み出しました。

猿まわしは日本列島に千年続いてきた最古の伝統芸能です。

この芸能の不幸は、古の支配権力者によって馬屋のお祓い(馬を病気から守るための祈祷)を本業とみなされ、底抜けに楽しい芸は余興としか位置付けられなかったことです。そのため人々の集う神社仏閣の祭礼や縁日などで興業の場が与えられませんでした。しかし、近世の記録によると朝廷徳川幕府、諸大名は正月に猿まわしを呼んで馬屋のお祓いをさせた後、特設舞台を設け、初笑いに興じてます。猿まわしたちはこの芸能をなんとか大衆的なものにしていこうと努力しましたが、ことごとく退けられ、しがない大道芸として命脈をつないでゆく以外ありませんでした。

明治維新では江戸を中心にして諸国にあった猿まわしがことごとく消滅、山口県光市浅江の高洲地区を中心にした東部地域(旧藩政時代・周防の国)にのみ残り、明治大正昭和の初期、隆盛をみます。大正の最盛期には、高洲地区には百五十名もの猿まわし芸人がいました。芸人たちは親方から賃金の前借をし、十人二十人と組を作って全国に散り、五月の中旬から翌年の三月まで丸々十ヶ月もの旅を続けて国民に楽しい芸を提供しましたしかし、親方の搾取と辛くて厳しい旅行きは猿まわしたちを地獄行きだと嘆かせ、次第に消滅への道をたどり始め、第二次大戦後、数名の人たちによって残されてきましたが、高度経済成長期・車社会の到来によって大道から追われ、昭和三十八年に消滅しました。

現在の猿まわしは、昭和五十三年猿まわしの家に生まれ育った村崎義正が市会議員の職を投げ打ち、若者たちと共に復活したもので、国民のレジャー志向マスコミや高速道路網の発展の追風を得て猿調教に科学的新風を吹き込むことに成功し、瞑想猿のチョロ松などの名優を育て猿まわしブームを生み出しました。浮き草家業でなく、大地に根を張り、自前の劇場を持ちたいと言うのは猿まわし千年の悲願でした。それがこの様なかたちで実現したのです。雄大な阿蘇の恵まれた大自然の中で底抜に楽しめる日本の伝統芸能としていついつまでも残してゆくための一歩をいま踏み出しました。

猿まわしの年譜

平安

- 治承3年(1179)

-

『梁塵秘抄』・・・平安末期の歌謡集。この二の巻に白拍子の歌があり、猿が厩の側に飼われていた風景が詠まれている。

- 治承3年(1179)

-

『梁塵秘抄』・・・平安末期の歌謡集。この二の巻に白拍子の歌があり、猿が厩の側に飼われていた風景が詠まれている。

鎌倉

- 寛元3年(1245)

-

『吾妻鑑』・・・鎌倉幕府の事績を記した史書。この寛元3年4月21日の条に左馬頭入道正義という者が公卿将軍のもとで猿を舞わせた記事がある。

同様の記事が建長6年(1254)に成立した『古今著聞集』にも記されており、鼓の音に合わせて最初はゆっくりと舞い、次第に速いテンポで舞ったとある。 - 正安元年(1299)

-

『一遍聖絵(一遍上人絵伝)』 ≪歓喜光寺本≫・・・時宗の開祖一遍の生涯を書いた絵巻物。この絵巻の「備後国一の宮」の吉備津神社の門前の厩に猿が繋がれているのが描かれている。1320年前後の作とされる『石山寺縁起絵』にも同様の厩に繋がれた猿が描かれている。

- 正和3年(1314)

-

『融通念仏縁起』・・・鎌倉後期に製作された融通念仏宗の開祖良忍の一代記。この絵巻物の下巻、清涼寺の門前で二頭の猿を舞わせているところが描かれている。また、同時代の14世紀に書かれたと思われる『年中行事絵巻』にも猿を引く一人の男が描かれている。

- 元応2年(1320)

-

『法然上人絵伝』・・・法然上人の誕生から浄土宗確立までの過程を描いた絵巻物。この絵巻物の中にも厩の側を走りまわる猿の姿が描かれている。

- 寛元3年(1245)

-

『吾妻鑑』・・・鎌倉幕府の事績を記した史書。この寛元3年4月21日の条に左馬頭入道正義という者が公卿将軍のもとで猿を舞わせた記事がある。

同様の記事が建長6年(1254)に成立した『古今著聞集』にも記されており、鼓の音に合わせて最初はゆっくりと舞い、次第に速いテンポで舞ったとある。 - 正安元年(1299)

-

『一遍聖絵(一遍上人絵伝)』 ≪歓喜光寺本≫・・・時宗の開祖一遍の生涯を書いた絵巻物。この絵巻の「備後国一の宮」の吉備津神社の門前の厩に猿が繋がれているのが描かれている。1320年前後の作とされる『石山寺縁起絵』にも同様の厩に繋がれた猿が描かれている。

- 正和3年(1314)

-

『融通念仏縁起』・・・鎌倉後期に製作された融通念仏宗の開祖良忍の一代記。この絵巻物の下巻、清涼寺の門前で二頭の猿を舞わせているところが描かれている。また、同時代の14世紀に書かれたと思われる『年中行事絵巻』にも猿を引く一人の男が描かれている。

- 元応2年(1320)

-

『法然上人絵伝』・・・法然上人の誕生から浄土宗確立までの過程を描いた絵巻物。この絵巻物の中にも厩の側を走りまわる猿の姿が描かれている。

南北朝・安土・桃山

- 応永13年(1416)

-

『看聞御記』・・・三月七日の条に公卿が猿まわしに扮した記載がある。

- 宝徳元年(1449)

-

『信西古楽図』・・・中世の舞楽図と思われるもので、「猿楽通金輪」と書かれた図がある。原本は平安時代に成立と推定。

- 寛正4年(1463)

-

『大乗院寺社雑事記』・・・十月二三日の条に七道者として「猿楽、アルキ白拍子」などとともに「猿飼」の名がある。

『三十二番職人歌合』15世紀後半に成立。この中(二番)に猿曳きが描かれている。 - 大永年間

(1525~1528) -

『洛中洛外図』・・・室町末期『洛中洛外図屏風』、江戸初期の『洛中洛外図巻』などがあり、いずれも詳細な成立年代は不明。 京都とその郊外の名所や市中の庶民生活を描いたもの。

「町田家元」(大永年間の作とされる)では二人の猿曳き、「上杉家元」(永禄7~8年、狩野永徳の作)には市中を歩く四人組み四人の猿曳きが描かれている。 - 天文6年(1537)

-

『証如上人日記』二月二三日の条に「猿つかい云々」の話あり。

- 文禄2年(1593)

-

『多聞院日記』正月二五日の条に「当国近国大詣也、猿カイ・テクゝシ・馬の曲乗り、種々ノ事在之」とあり、猿飼の名が見える。

- 応永13年(1416)

-

『看聞御記』・・・三月七日の条に公卿が猿まわしに扮した記載がある。

- 宝徳元年(1449)

-

『信西古楽図』・・・中世の舞楽図と思われるもので、「猿楽通金輪」と書かれた図がある。原本は平安時代に成立と推定。

- 寛正4年(1463)

-

『大乗院寺社雑事記』・・・十月二三日の条に七道者として「猿楽、アルキ白拍子」などとともに「猿飼」の名がある。

『三十二番職人歌合』15世紀後半に成立。この中(二番)に猿曳きが描かれている。 - 大永年間(1525~1528)

-

『洛中洛外図』・・・室町末期『洛中洛外図屏風』、江戸初期の『洛中洛外図巻』などがあり、いずれも詳細な成立年代は不明。 京都とその郊外の名所や市中の庶民生活を描いたもの。

「町田家元」(大永年間の作とされる)では二人の猿曳き、「上杉家元」(永禄7~8年、狩野永徳の作)には市中を歩く四人組み四人の猿曳きが描かれている。 - 天文6年(1537)

-

『証如上人日記』二月二三日の条に「猿つかい云々」の話あり。

- 文禄2年(1593)

-

『多聞院日記』正月二五日の条に「当国近国大詣也、猿カイ・テクゝシ・馬の曲乗り、種々ノ事在之」とあり、猿飼の名が見える。

江戸

- 慶長19年(1614)

-

『慶長見聞記』。江戸初期の風俗、人情話などを収録したものであるが、この中にほうさい念仏とともに猿まわしのことが記されている。

- 寛永13年(1636)

-

『隔冥記』。京都鹿苑寺の記録。正月五日の条に謡始めとともに獅子舞と猿舞がおこなわれたことが記されている。

- 延宝3年(1675)

-

『遠碧軒記』。黒川道祐の記した京都の生活記録。この中で京都には猿牽(猿曳、猿まわしのこと)が六人おり、因幡薬師の町に住んでいる。正月五日や親王様の誕生の時に内裏へいく。この時には装束をつける。この六人は猿を六匹使い、内裏へあがったときには銀一貫ほどづつになるとあり、この時代には猿牽が専業化し、集住していた。

- 貞享2年(1685)

-

『日次記事』。「遠碧軒記」と同様黒川道祐の筆によるもので正月五日の記事がある。

- 天保元年(1830)

-

『嬉遊笑覧』。江戸の風俗習慣・歌舞音曲などについて記録、考証したもの。この中で江戸は三谷橋に猿曳の家が十二軒あり、正月、五月、九月には御厩の祈祷に出掛け、その他諸大名の厩にいく。近隣諸国の猿曳きが江戸にくると、この十二軒に宿をとり毎日江戸中を歩くとある。

- 慶長19年(1614)

-

『慶長見聞記』。江戸初期の風俗、人情話などを収録したものであるが、この中にほうさい念仏とともに猿まわしのことが記されている。

- 寛永13年(1636)

-

『隔冥記』。京都鹿苑寺の記録。正月五日の条に謡始めとともに獅子舞と猿舞がおこなわれたことが記されている。

- 延宝3年(1675)

-

『遠碧軒記』。黒川道祐の記した京都の生活記録。この中で京都には猿牽(猿曳、猿まわしのこと)が六人おり、因幡薬師の町に住んでいる。正月五日や親王様の誕生の時に内裏へいく。この時には装束をつける。この六人は猿を六匹使い、内裏へあがったときには銀一貫ほどづつになるとあり、この時代には猿牽が専業化し、集住していた。

- 貞享2年(1685)

-

『日次記事』。「遠碧軒記」と同様黒川道祐の筆によるもので正月五日の記事がある。

- 天保元年(1830)

-

『嬉遊笑覧』。江戸の風俗習慣・歌舞音曲などについて記録、考証したもの。この中で江戸は三谷橋に猿曳の家が十二軒あり、正月、五月、九月には御厩の祈祷に出掛け、その他諸大名の厩にいく。近隣諸国の猿曳きが江戸にくると、この十二軒に宿をとり毎日江戸中を歩くとある。

明治

- 明治8年(1875)

-

山口県高洲の猿まわしは営業鑑札を取得、同時に税金の徴収が行われる。税額一ヵ月25銭。

この頃、山口県高洲には150人あまりの猿まわし芸人と、150頭もの芸猿がおり、一大芸人村を形成していた。

- 明治8年(1875)

-

山口県高洲の猿まわしは営業鑑札を取得、同時に税金の徴収が行われる。税額一ヵ月25銭。

この頃、山口県高洲には150人あまりの猿まわし芸人と、150頭もの芸猿がおり、一大芸人村を形成していた。

大正

- 大正3年(1914)

-

雑誌『郷土研究』に「異本猿屋傳書」が掲載される。紀州粉河町の農家に伝えられる猿まわしの由来について記された「猿廻記」の紹介。

- 大正3年(1914)

-

雑誌『郷土研究』に「異本猿屋傳書」が掲載される。紀州粉河町の農家に伝えられる猿まわしの由来について記された「猿廻記」の紹介。

昭和

- 昭和9年(1934)

-

山口県出身で和歌山在住の猿まわし村崎勝正氏が、和歌山市内のカフェに入る際、表に太鼓を置き猿をつないでおいたが、紛失し、和歌山警察署に猿の捜索願いを出す(大阪朝日新聞和歌山版より)。

- 昭和26年(1951)

-

重岡洋文・フジ子夫妻、東京で猿まわしをはじめる。上野、新宿、横浜などの大道で活動する。

- 昭和32年(1957)

-

重岡夫妻、東京から山口へ帰郷。関東から猿まわしが姿を消す。

- 昭和38年(1963)

-

重岡夫妻、猿まわしを廃業。猿まわしの消滅。

- 昭和45年(1970)

-

俳優の小沢昭一氏が放浪芸の研究のため、猿まわしの本拠地を探して山口県光市を訪れ、市会議員の村崎義正宅を訪問する。

- 昭和52年(1977)

-

12月2日、村崎義正を中心に『周防猿まわしの会』を結成。

- 昭和9年(1934)

-

山口県出身で和歌山在住の猿まわし村崎勝正氏が、和歌山市内のカフェに入る際、表に太鼓を置き猿をつないでおいたが、紛失し、和歌山警察署に猿の捜索願いを出す(大阪朝日新聞和歌山版より)。

- 昭和26年(1951)

-

重岡洋文・フジ子夫妻、東京で猿まわしをはじめる。上野、新宿、横浜などの大道で活動する。

- 昭和32年(1957)

-

重岡夫妻、東京から山口へ帰郷。関東から猿まわしが姿を消す。

- 昭和38年(1963)

-

重岡夫妻、猿まわしを廃業。猿まわしの消滅。

- 昭和45年(1970)

-

俳優の小沢昭一氏が放浪芸の研究のため、猿まわしの本拠地を探して山口県光市を訪れ、市会議員の村崎義正宅を訪問する。

- 昭和52年(1977)

-

12月2日、村崎義正を中心に『周防猿まわしの会』を結成。